一覧に戻る

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

アーカイブ

七月七日

2021.07.06

みなさまこんにちは。

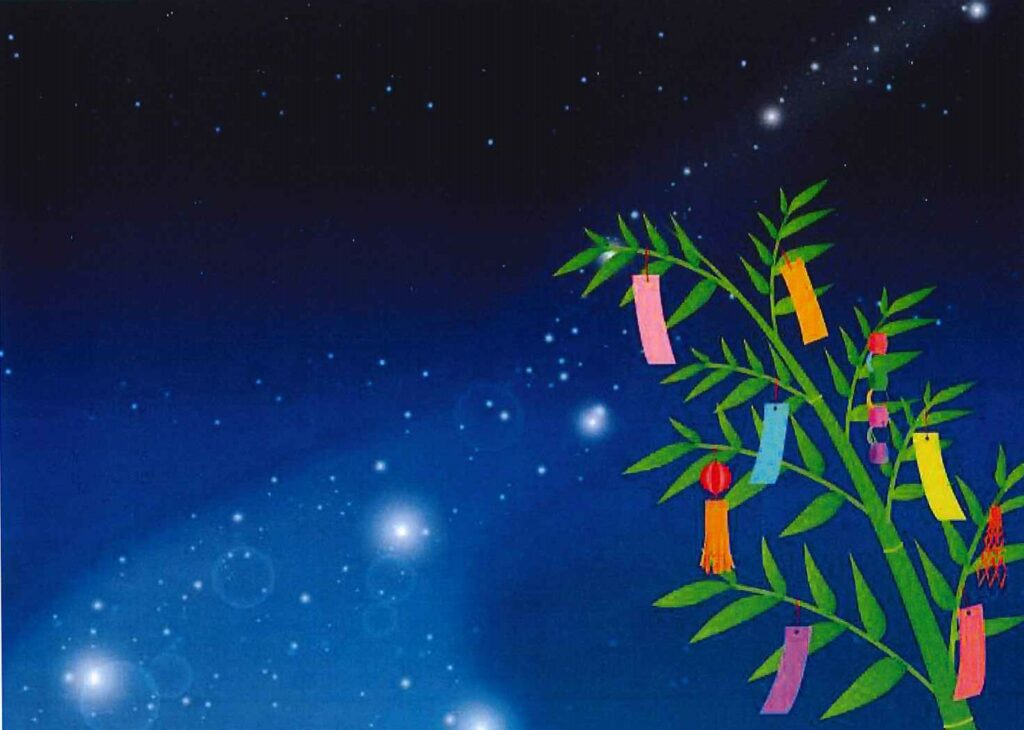

明日の7月7日は七夕(たなばた)ですね♪

我家の娘が家で七夕の飾りつけをしておりまして、今更ながらですが七夕の由来などを

調べてみました。

折角仕入れたウンチクですので、この場をお借りして披露させてください(*^^*)

本来、日本には七夕という風習は無く、奈良時代に中国から伝わったものだそうです。

七夕のお話とは(本当に今更ながらですが)

昔々織姫(織女)と彦星(牽牛)という二人の男女が居ました。

仲が良すぎるあまり、仕事をしなくなってしまった織姫と彦星。

怒った神様により天の川を挟んで引き離されてしまった2人ですが、

1年に1度だけ天の川の上で会うことを許されたというお話です(相当掻い摘んでますが)

2人の願いが年に1度叶うことから、七夕の日に星に祈ると願い事が叶うと考えられてきました。

日本では短冊に願い事を書いて飾る風習は一般的ですが、実は短冊を飾るのは日本独自であり

これが始まったのは江戸時代からと云われています。

七夕は江戸時代に五節句の1つとして庶民の間に広まって行ったそうです。

※五節句: ・七草の節句 ・桃の節句(3月3日) ・菖蒲の節句(5月5日) ・星祭(7月7日) ・菊の節句

当時は野菜や果物をそなえて、詩歌や習いごとの上達を願っていたものが、時代を経て短冊に

書くというスタイルに変わっていったようです。

遥か昔からの風習が現代にも引き継がれていることを考えると、なかなか感慨深いものがあります。

都会の夜に天の川を見ることは難しいですが、年に1度の七夕の夜空に何か1つ願い事をしてみては

いかがでしょうか(*^▽^*)